市面上95%以上的普洱茶,所用原料都是台地、弱化或邊境茶菁,若用傳統低溫殺青工藝產製而成的普洱茶,苦澀且寒性重,喝沒幾口,刮胃感及不舒服的體感馬上呈現,所以需要靠時間陳化與發酵:10年去青味、20年去寒性、30年才準備進入適飲階段。至於這些茶能越陳越香多少年?很大因素取決於茶菁自身內涵物質多寡優劣的問題。

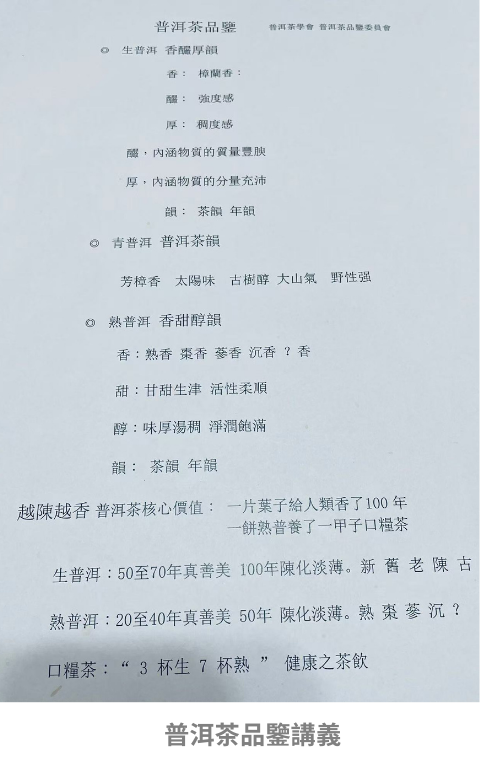

鄧時海老師說,市面上能滿足號級茶等級的茶品,十片裡最多就2、3片而已,其餘的要視其茶質內涵物質多寡決定其最佳適飲時間,並不是所有普洱茶都能變成印級茶或號級茶,因此老師提出了「香、釅、厚、韻」四項評茶標準,供品鑑師學員們作為品評依據。

在號級茶年代,普洱茶是爺爺做茶,孫子賣茶的傳承事業。在新茶做好後,藏養陳放30年後,才開始投入市場銷售。這不僅是高額資本的積累,也是倉儲技術的考驗及耐心時間的等待,在如此嚴苛的經營條件下,國營茶廠不可能如此經營,一般的茶商更是如此。於是乎,為了解決95%產量的雲南茶菁問題且又能創造比其他茶類更好的利潤,開始有知名茶商動腦筋到讓茶還在新茶時就具備「好喝」、「高香」、甚至「甜柔」的特色,「創新工藝」因而誕生了,主要內容為滾筒高溫殺青、悶黃等工藝改良,此高溫工藝將茶菁的後期轉化酵素完全消滅,因此具備高香、甜柔的即飲特色,但已不具有後期轉化的特性,所以不適合陳放,更不可能越陳越香。

而這些無法越陳越香的普洱茶,鄧時海老師將其定義為「青普洱」,應該被立即品飲消耗,而不是被用來藏養。如果沒有正視這問題,在不久的將來,普洱茶越陳越香的名聲就會跌落神壇,但市場上的大茶商、茶廠沒有人願意捅破自己產製的普洱茶不具有「越陳越香」的事實。想到放任這事件持續衍生下去將會產生的痛心後果,讓對普洱茶越陳越香具有特殊使命及情懷的 鄧老師著實擔憂。因此,老師除了藉由出版書籍呼籲大家重視這件事以外,更希望中華普洱茶研究學會的品鑑師學員們思考如何能將這些「青普洱」推廣及消耗,讓茶農、茶商及茶友共同因為這杯茶而健康、幸福、快樂與富裕。畢竟新產製的生、青普洱茶都具有太陽味、芳樟香、古樹醇、大山氣、野性強等等特色,都是一般茶類所沒有的。雖然青普洱茶無法長期藏養達到越陳越香,但在廣大的茶類中,依然具有獨特的風味與優點。與其將其長期存放,單純對普洱刻板印象的追求「老茶年齡」,倒不如在其最佳品飲期時,細細品味,充分體會其風味的巔峰。

品鑒生普洱,「越陳越香、香釅厚韻」。品鑒青普洱,「適期品飲、香雅甜柔」。

兩者都需要有普洱茶特殊的芳樟香、太陽味、古樹醇、大山氣、野性強等茶性,去調和。綜觀養生、養身所需,無論生普洱、青普洱,以身體感受去選擇,強調適「體」為珍。消費者以己體適性的「適體為珍」面對市場多樣性的生普洱與青普洱,並不複雜。

每個人喜歡的茶品、適合的茶品不盡相同。品茶不僅僅是口味上的滿足,也有一種難以用言語表達的身心滿足。茶的多樣性,正如人性格的多元,找到那杯適合自己的茶,在健康的基礎上,獲得幸福、快樂。

我要留言